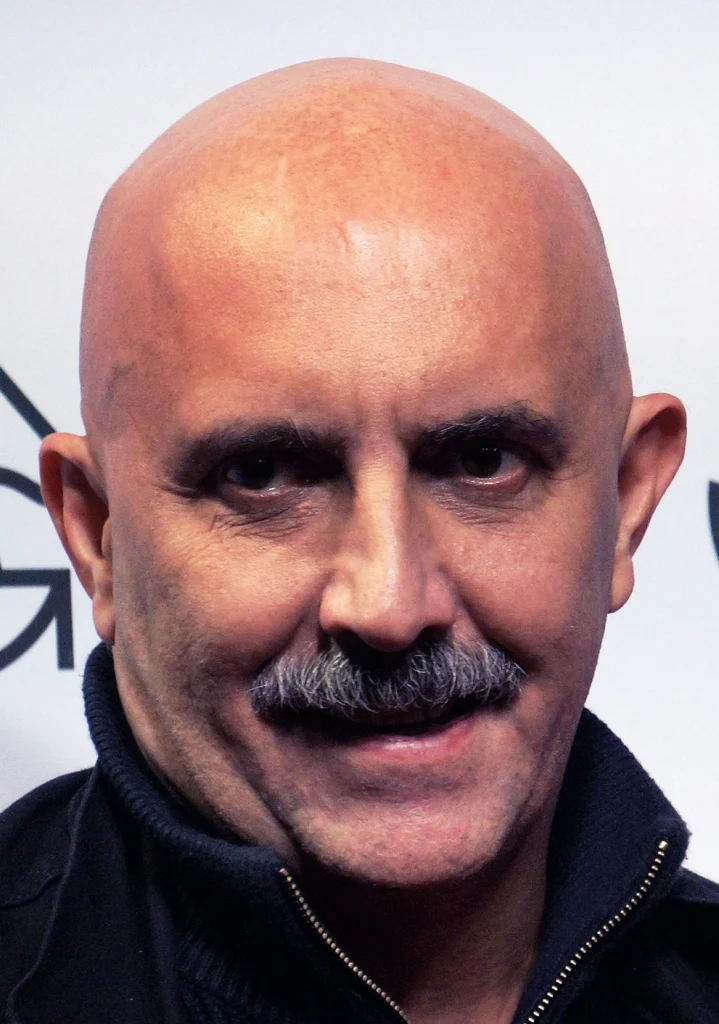

Wer ist Gaspar Noé?

Gaspar Noé gehört zu jenen Persönlichkeiten, an denen sich Publikum und Kritik gleichermassen reiben. Seine Filme polarisieren, provozieren, überfordern. Genau in dieser Grenzüberschreitung liegt die künstlerische Konsequenz seines Schaffens. Noé ist kein Filmemacher des Mainstreams. Das ist mitunter bedauerlich, denn Werke wie Vortex hätten durchaus das Potenzial, dem breiten Kino neue Perspektiven zu eröffnen. Doch Noé versteht sich nicht als Unterhalter, sondern als audiovisueller Agitator. Er nutzt das Kino, um fundamentale Fragen zu stellen, über Körper, Bewusstsein und Gewalt.

Geboren wurde er 1963 in Buenos Aires als Sohn des argentinischen Künstlers Luis Felipe Noé. In den 1970er-Jahren wanderte die Familie nach Frankreich aus. Früh interessierte sich Gaspar für radikale Werke, besonders die von Stanley Kubrick und Pier Paolo Pasolini. An der École nationale supérieure Louis-Lumière in Paris studierte er Kinematographie. Diese fundierte Ausbildung legte die Basis für ein Werk, das sich zwischen sinnlicher Überwältigung und physischer Herausforderung bewegt.

„Man fühlt sich von einem Film auf eine gute oder schlechte Weise berührt oder man reagiert stark auf etwas, das völlig künstlich ist, auf eine Imitation des Lebens. Aber diese Nachahmung des Lebens, die man auf der Leinwand sieht, kann einen fast so berühren, als wäre sie echt.“

Gaspar Noé @ Interview Magazine

Gaspar Noé – Eckdaten

Geburtsdatum / -ort:

27. Dezember 1963, Buenos Aires, Argentinien

Ausbildung:

École nationale supérieure Louis-Lumière, Abschluss 1982 (Kinematographie / Film)

Filmgenre:

Arthouse, Thriller, Experimentalfilm, New French Extremity

Aktiver Zeitraum:

1985 – heute

Bekannt für:

Radikale formale Experimente, Tabubrüche, Nihilismus, vermeiden klassischer Narrative, Themen wie Tod, Bewusstsein, Drogen, Verfall

Auswahl der Filmografie

Carne (1991, Kurzfilm), Seul contre tous (Menschenfeind) (1998), Irréversible (2002), Enter the Void (2009), Love (2015), Climax (2018), Lux Æterna (2019), Vortex (2021)

Die Ästhetik des Kontrollverlusts

Noés Filme greifen nicht nur in den Kopf, sondern direkt in den Körper. Lange Plansequenzen, stroboskopartige Effekte, pulsierende Farbwelten und eine taumelnde Kamera gehören zu seinem Repertoire. Diese Mittel dienen nicht der blossen Schau, sondern sollen eine physische Erfahrung erzeugen. Werke wie Irreversible oder Enter the Void lassen sich nicht aus sicherer Distanz konsumieren. Wer sich einlässt, wird mitgerissen, nicht belehrt.

Themen wie Sexualität, Gewalt, Inzest, Drogen und Wahnsinn sind bei Noé keine Ausnahme, sondern Grundnahrung. Er behandelt sie mit einer Direktheit, die weder Rücksicht nimmt noch Rückzug erlaubt. Seine Filme folgen keiner klaren Logik, sondern werden oft von Zufall und Unvorhersehbarkeit getragen. Noé gilt als zentrale Figur der Bewegung New French Extremity, einem Kino, das Konventionen nicht nur missachtet, sondern genüsslich zerlegt.

Filmisches Schaffen

Sein Frühwerk Carne (1991) und der Nachfolger Seul contre tous (1998, dt. Menschenfeind) zeigen einen vom Leben gebrochenen Pferdemetzger, der seine Umwelt mit Hass überzieht. In inneren Monologen voller Wut und Weltekel rechnet die Figur mit allem ab: mit der Gesellschaft, der Familie, dem Staat, alles wird seziert, verworfen und mit filmischer Gewalt zurückgeschleudert. Schnitte, Texteinblendungen, brachiale Soundeffekte: Diese Filme schlagen, sie beissen, sie schreien. Und sie bleiben.

Irreversible verschaffte Noé internationale Aufmerksamkeit. Die rückwärts laufende Erzählung und eine verstörende Vergewaltigungsszene zerlegen jede moralische Orientierung. Was bleibt, ist ein Gefühl von Ohnmacht und Verlorenheit.

Enter the Void dringt noch tiefer: Aus der Sicht eines toten Drogendealers driftet das Bewusstsein durch ein neongetränktes Zwischenreich. Es ist ein Film wie ein psychedelischer Trip ohne Rückfahrkarte.

Love wiederum lässt jede Trennung zwischen Arthouse und Pornografie hinter sich. Es geht um echte Körper, echte Nähe, echte Verletzlichkeit, ohne Schleier, ohne Scheu.

Climax entfesselt einen kollektiven Höllenritt. Was als ekstatische Tanzperformance beginnt, eskaliert zu einem paranoiden Albtraum. Die Kamera taumelt durch den Raum, der Sound dröhnt, die Körper entgleisen. Was hier gezeigt wird, ist kein Drogenrausch, sondern ein Abstieg.

Vortex ist anders. Leiser. Intimer. Statt Tabubruch zeigt Noé das Altwerden. Präzise, still und beklemmend. In der Hauptrolle: Dario Argento, bekannt für blutige Albträume, hier zerbrechlich und entwaffnend echt. Die Splitscreen-Inszenierung trennt zwei Leben im selben Raum. Der Verfall geschieht parallel, aber jeder auf seinem eigenen Pfad. Noé drehte den Film nach einer schweren Hirnblutung. Dieses „Nahtoderlebnis“ prägt die Wahrhaftigkeit des Films.

Ich hatte eine Hirnblutung. Ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet. Einen Monat später war ich ausser Gefahr. Ich hätte sterben können oder eine Hirnschädigung davontragen können.

– Gaspar Noé @ Roger Ebert

Ob rohe Gewalt oder stille Vergänglichkeit: Noés Kino fordert. Doch es gibt etwas zurück. Kein Trost, keine Erlösung, aber eine Ehrlichkeit, die selten geworden ist. Kein Eskapismus, sondern Konfrontation. Wer seine Filme sieht, kann nicht behaupten, das Leben nicht gespürt zu haben.

Einfluss auf andere Filmemacher*innen

Noé wird verehrt oder gehasst. Dazwischen bleibt kaum Raum. Seine Werke lösen Kontroversen aus, spalten Publikum wie Kritik. Irreversible etwa wurde in Cannes ausgebuht und gleichzeitig mit einer fünfminütigen Standing Ovation gefeiert, von denen, die den Saal nicht vorher verlassen hatten. Diese Reibung ist kein Nebeneffekt, sondern Teil seiner Kunst. Auch andere Regisseure greifen auf seine Handschrift zurück. Nicolas Winding Refn etwa sagte:

Ich war sehr interessiert daran, wie Gaspar die Kopf-Zerschlagung in Irreversible umgesetzt hat, um meine eigene Version in Drive zu gestalten.

– Nicolas Winding Refn, ScreenAnarchy

Fazit: Eine Grenzerfahrung

Gaspar Noé ist kein Menschenfreund im klassischen Sinne. Er ist Chronist des Abgründigen, unerschütterlicher Beobachter dessen, was andere lieber im Schatten lassen. Seine Filme sind Zumutung, ja, aber nie Selbstzweck. Sie wollen nicht gefallen, sie wollen fühlen lassen. In einem Kino, das sich immer stärker der Gefälligkeit verschreibt, ist Noé das Störgeräusch, das man nicht überhören kann.

Er ist kein Zerstörer, sondern ein Suchender. Hinter Schmerz, Wut und Chaos steht bei ihm ein aufrichtiges Interesse am Menschsein. Seine Filme tun weh, aber sie tun es aus einem Grund. Weil sie etwas zeigen, das im Kino oft fehlt: schonungslose Ehrlichkeit.

Triggerwarnung

Die folgenden Filme von Gaspar Noé enthalten Inhalte, die für viele Zuschauer:innen verstörend oder retraumatisierend wirken können. Diese Werke überschreiten bewusst Grenzen und verzichten auf jede Form der Schonung. Wer sich auf sie einlässt, sollte wissen, was ihn erwartet.

Irreversible (2002)

– explizite Vergewaltigungsszene (ca. 9 Minuten, ungeschnitten)

– extreme physische Gewalt

– homophobe und misogyn gefärbte Sprache

– aggressive Tonfrequenzen im subsonischen Bereich

– desorientierende Kameraführung (starke Wackelbewegungen)

Seul contre tous / Menschenfeind (1998)

– durchgehende psychische und physische Gewalt

– rassistische, homophobe und sexistische Aussagen

– Inzestthematik

– Suizidgedanken und Gewaltfantasien

– nihilistischer Monolog mit kaum entlastenden Momenten

Enter the Void (2009)

– visuell intensive Darstellung von Drogenerfahrungen

– Tod, Verlust, Abtreibung und Trauma

– stroboskopartige Lichteffekte (Epilepsie-Risiko)

– Ausweglosigkeit und Halluzinationen über lange Laufzeit

Love (2015)

– expliziter, ungeschnittener Geschlechtsverkehr

– realer Sex mit Nähe zu Hardcore-Inszenierungen

– sexuelle Praktiken ohne Rücksicht auf Konventionen

– Eifersucht, Abhängigkeit, toxische Beziehungen

Climax (2018)

– Drogeninduzierter Kontrollverlust

– psychotischer Wahnsinn

– psychische und physische Gewalt unter Jugendlichen

– Selbstverletzung, Zwang, sexuelle Übergriffe

Vortex (2021)

– eindringliche Darstellung von Altersdemenz

– körperlicher und geistiger Zerfall

– Tod und existenzielle Ausweglosigkeit

– depressive Grundstimmung ohne narrative Erleichterung