Einleitung

Dieser Text soll aufzeigen, weshalb wir emotionslose und menschenverachtende Killer im Horror feiern, während wir echten Gewalttaten mit Abscheu begegnen. Obwohl auch hier die Linie schwammig ist. Echte Serienmörder wie Jack the Ripper oder Ed Gein sind zu Kultfiguren geworden, die bis zu einer passiven Verehrung Aufmerksamkeit erhalten. Man spricht von ihren Taten beinahe ehrfürchtig, obwohl sie grauenvolle Verbrechen begingen. Der Film stilisiert vergleichbare Charaktere zu Symbolen und Mythen, während die realen Täter unweigerlich Verbrecher bleiben. Genau in diesem Spannungsfeld zwischen Fiktion und Realität liegt die Faszination und das Unbehagen.

Horror lebt von Monstern. Manche sind übernatürliche Gestalten, andere tragen eine Maske und ein Messer. Besonders faszinierend sind jene, die keine Spur von Reue oder Empathie zeigen. Michael Myers, Jason Voorhees und das Xenomorph aus Alien gehören zu den bekanntesten Beispielen: kompromisslose Killer, die schweigen, töten und es wiederholen. Doch warum feiern wir diese Figuren als Ikonen, während wir die Grausamkeiten realer Täter, ob SS im Zweiten Weltkrieg oder russische Soldaten in der Ukraine, nur mit Ekel und Abscheu betrachten?

Fiktion gegen Realität im Horrorfilm

Der wichtigste Unterschied liegt im Rahmen. Michael Myers ist ein Symbol. Er existiert nur im sicheren Raum des Films. Wir wissen, dass seine Taten erfunden sind oder höchstens wahren Begebenheiten nachempfunden wurden und niemand wirklich stirbt. Auch wenn Horrorfilme an reale Fälle angelehnt sind, bleibt die Distanz gewahrt, weil Schauspieler eine Rolle verkörpern und das Publikum von Anfang an weiss, dass es eine Inszenierung betrachtet. Reale Täter hingegen sind keine Symbole, sondern historische Fakten. Ihre Opfer hatten Namen, Familien und Leben. Während wir beim Horrorfilm jederzeit ausschalten oder den Saal verlassen können, gibt es in der Realität keine Pausentaste, kein Aufatmen nach dem Abspann und keine Rückkehr der Opfer in einem anderen Genre.

Opfer in Fiktion und Realität

Ein weiterer entscheidender Unterschied zeigt sich in der Wahrnehmung der Opfer. Im Film sehen wir dieselben Gesichter später vielleicht in einer Komödie oder einem Liebesfilm wieder. Das relativiert den Schrecken und erinnert uns daran, dass alles nur gespielt war. Die Opfer realer Entmenschlichung dagegen sind für immer verstummt. Sie bleiben stumme Zeugen einer perversen Ideologie, die ihr Leben ausgelöscht hat. Es gibt keine Wiederkehr, kein nächstes Projekt. Genau deshalb lastet das Grauen realer Verbrechen schwerer auf uns als jede filmische Inszenierung.

Kontrollierte Angst

Filme schenken uns eine kontrollierbare Form der Angst. Ein Slasher-Film bietet Schrecken, aber er bleibt überschaubar. Die Regeln sind klar: ein Killer, Opfer, vielleicht eine überlebende Person. Im Alltag dagegen brechen Kriege und Verbrechen ohne Warnung aus. Dort gibt es keine Struktur, keine kathartische Auflösung, sondern nur Leid. Das macht die reale Gewalt unendlich bedrückender.

Mythos statt Ideologie

Ein weiterer Unterschied ist die Motivation. Myers tötet nicht aus politischer Überzeugung oder persönlichem Hass. Er ist eine mythische Naturgewalt, das Shape, das reine Böse ohne Erklärung. Nazis oder russische Kriegsverbrecher dagegen handelten und handeln aus einer Ideologie, die Menschen gezielt entwertet. Das Ziel ist es, zu vernichten, was nicht in ihr Weltbild passt und was ihnen über Jahrzehnte in den Kopf gehämmert wurde. Das ist keine Mythologie, sondern menschengemachte Grausamkeit.

Wenn Horror die falschen Helden erschafft

Ein Beispiel dafür ist die Conjuring-Reihe, in der Ed und Lorraine Warren als unerschrockene Helden gefeiert werden. In Wirklichkeit waren die Warrens nichts anderes als Scharlatane. Sie lebten davon, Angst zu inszenieren und Menschen mit Geschichten über Dämonen und Geister auszubeuten. Fälle wie Amityville oder die Perron-Familie wurden bewusst aufgebauscht, um Bücher, Vorträge und später Filmrechte zu verkaufen. Wissenschaftliche Beweise gab es nie, nur subjektive Eindrücke und katholischen Dogmatismus. Viele Betroffene fühlten sich benutzt und Skeptiker entlarvten die Ermittlungen als reinen Humbug. Dass Hollywood diese Figuren zu moralischen Leitbildern erhebt, zeigt, wie leicht aus Schwindlern Heilige gemacht werden können, wenn Profit im Spiel ist.

Quellen

New England Skeptical Society über die Warrens (Steven Novella, Perry DeAngelis)

Skeptical Inquirer: A Skeptic Visits the Conjuring House

Joe Nickell über paranormale Ermittlungen

Katharsis und Überleben

Horrorfilme bieten eine Form der Katharsis. Auch wenn der Killer unaufhaltsam wirkt, gibt es oft das Final Girl, das überlebt. Am Ende dürfen wir erleichtert aufatmen. In der Realität gab es für Millionen Opfer von Kriegsverbrechen keine Rettung. Es bleibt kein Gefühl der Befreiung, sondern nur ein Abgrund, der nie verschwindet. Selbst dort, wo Befreiung stattfand, wie bei der Entnazifizierung Deutschlands nach 1945, blieben tiefe Narben in der Psyche und im kollektiven Gedächtnis zurück. Gesellschaften tragen die Folgen über Generationen hinweg, weil Erinnerung, Schuld und Verlust nicht einfach verschwinden, wenn die Täter besiegt sind.

Filme als Verarbeitung realer Traumata

Manche Filme greifen reale Katastrophen oder Kriege direkt auf und verwandeln sie in symbolische Monster. Das bekannteste Beispiel ist Godzilla aus dem Jahr 1954, das als Reaktion auf die Atombombenabwürfe von Hiroshima und Nagasaki verstanden werden kann. Godzilla ist mehr als ein Monster, er ist die personifizierte Angst vor nuklearer Vernichtung.

Andere Filme bleiben näher an der Realität. Come and See (1985) aus der Sowjetunion zeigt den deutschen Vernichtungskrieg in Weissrussland mit einer schonungslosen Bildsprache, die an Horror grenzt, obwohl der Film als Kriegsdrama gilt. Noch radikaler geht The Act of Killing (2012) vor, eine indonesische Dokumentation, in der ehemalige Täter ihre Massaker nachspielen. Hier verschwimmen die Grenzen zwischen Fiktion, Reenactment und Horror endgültig.

Auch europäische Werke greifen reale Gewalt auf. Angst (1983) [siehe meinen Artikel Sachertorte mit Rasierklingen] basiert unmittelbar auf den Morden von Werner Kniesek und ist ein filmisches Psychogramm dieses Täters.

Man Bites Dog (1992) dagegen zeigt keine konkrete historische Figur, sondern eine fiktive Serienmörderfigur, die wie ein Sammelbild realer Täter funktioniert. Benoît vereint Eigenschaften, wie sie bei vielen bekannten Serienmördern zu finden sind, und entlarvt zugleich die voyeuristische Haltung der Medien gegenüber Gewalt.

In all diesen Filmen zeigt sich, dass Horror nicht nur Angst inszeniert, sondern auch ein Versuch ist, mit kollektivem Trauma oder unfassbarer Grausamkeit umzugehen.

Serienmörder in der Popkultur

Während wir fiktive Killer wie Michael Myers oder Jason Voorhees bedenkenlos als Ikonen feiern, zeigt sich bei realen Serienmördern, wie schwammig die Grenze zwischen Abscheu und Faszination sein kann. Jack the Ripper ist längst ein Mythos, der in unzähligen Romanen, Comics und Filmen auftaucht. Seine Opfer geraten dabei oft in den Hintergrund, während die Figur selbst zur Legende wird.

Auch Ed Gein, der in den 1950er Jahren mehrere Menschen ermordete und ihre Körperteile für makabre Trophäen nutzte, fand Eingang in die Popkultur. Ohne ihn gäbe es weder Norman Bates in Psycho noch Leatherface in The Texas Chainsaw Massacre oder Buffalo Bill in The Silence of the Lambs. Geins Verbrechen waren entsetzlich, doch die Populärkultur verwandelte ihn in eine Inspirationsquelle für ganze Subgenres des Horrors.

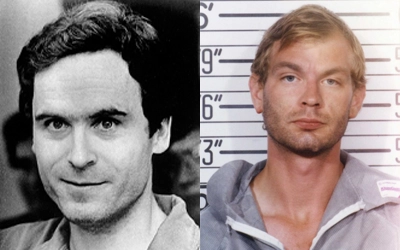

Andere Namen wie Ted Bundy oder Jeffrey Dahmer sind ebenfalls Teil des kollektiven Gedächtnisses. Netflix-Serien, Dokumentationen und Filme tragen dazu bei, dass sie zu medialen Figuren geworden sind, oft begleitet von einer problematischen Faszination. Es ist bezeichnend, dass diese Mörder heute Fanartikel, True-Crime-Podcasts und sogar eine Art unheimlichen Starkult hervorgebracht haben.

Damit zeigt sich: Auch echte Serienmörder können zu Projektionsflächen werden. Der Film und die Popkultur nehmen ihnen ihre historische Realität, machen aus ihnen Symbole für Wahnsinn, Lust oder Entmenschlichung. Doch anders als bei Michael Myers oder Jason bleibt hier immer die unbequeme Wahrheit bestehen: Diese Menschen haben tatsächlich gelebt, und ihre Opfer starben für immer.

Das Banale und das Reine Böse

Vielleicht liegt hier der eigentliche Grund für die Popularität emotionsloser Filmkiller: Sie sind für uns leichter zu fassen als die realen Monster. Michael Myers ist reines Böses, ein archetypisches Monster, das man bekämpfen oder überleben kann. Reale Täter dagegen zeigen das banale Böse, wie es Hannah Arendt beschrieb: «Diese Indifferenz stellt die grösste Gefahr dar. Darin liegt der Horror des Bösen und zugleich seine Banalität..»

Es ist schockierend, weil es nicht mythisch ist, sondern allzu menschlich. Jeder Soldat, jeder Bürokrat kann sich daran beteiligen. Das macht es so abgründig und unmöglich, es jemals zu feiern.

Deutsche Biographie

Hannah Arendt (1906–1975)

Deutsch-amerikanische politische Theoretikerin. Bekannt für ihre Analyse totalitärer Systeme und das Konzept der „Banalität des Bösen“, das sie im Prozess gegen Adolf Eichmann prägte. Sie sah das Böse nicht nur in monströsen Taten, sondern auch im gedankenlosen Befolgen von Befehlen.

Mehr über Hannah Arendt auf Deutsche Biografie

Fazit

Die Popularität emotionsloser Killer liegt in ihrer Distanz zur Realität. Sie sind Symbole, Projektionsflächen, kontrollierte Ängste. Reale Täter hingegen erinnern uns daran, wozu Menschen tatsächlich fähig sind, wenn gesellschaftliche Einflüsse, Ideologien oder Machtstrukturen Empathie und moralisches Urteilsvermögen verdrängen. Genau deshalb ist der Film der Ort, an dem wir Michael Myers feiern dürfen, und das Leben der Ort, an dem wir nie vergessen dürfen, was eine Armee oder eine Ideologie anrichten kann.

Warum aber konsumieren wir Horrorfilme, obwohl uns die Realität ebensolche Bilder liefert? Meine Erklärung ist, dass wir ein Ventil benötigen, um den wahren, realen Horror verarbeiten zu können. Im Kino können wir das Grauen in einer sicheren Umgebung erleben, mit Distanz, Regeln und einem meist klaren Ende. Die Fiktion verwandelt unkontrollierbare Angst in ein Ritual, das uns eine Form der Kontrolle zurückgibt. Zudem erlaubt Horror, das Unsagbare auszusprechen: Gewalt, Tod, Grausamkeit werden nicht verdrängt, sondern in Geschichten verpackt, die wir gemeinsam ertragen können. Vielleicht ist genau das die Aufgabe des Genres.